Uma questão de Vida e de Morte

Nebulosa de gás e poeira (NGC 6726) onde a síntese de matéria orgânica em torno dos grãos de poeira é frequente. (Crédito: Loke Kun Tan, StarryScapes)

Os mecanismos que levam à produção e evolução das moléculas orgânicas no meio interestelar estão hoje bem esclarecidos. Dão-se na superfície de pequenos grãos de poeira com gelo que, pela acção da radiação ultravioleta, desencadeiam toda uma série de reacções químicas que levam à formação de um invólucro orgânico em torno do núcleo de poeira. É uma descoberta formidável: o espaço entre as estrelas está cheio de matéria orgânica. Também o sistema solar é um repositório de compostos orgânicos complexos. Não seria de esperar outra coisa, pois os planetesimais, que se agregaram para formar os planetas e os pequenos corpos, eram outrora a poeira do meio interestelar. Cometas, asteróides, pequenos satélites e muitos meteoróides estão repletos da matéria precursora da vida. Só nos condritos carbonáceos, um dos tipos de meteoritos menos alterados, existem para cima de 400 compostos orgânicos, incluindo alguns que ainda não foram encontrados na Terra.

Matéria da vida

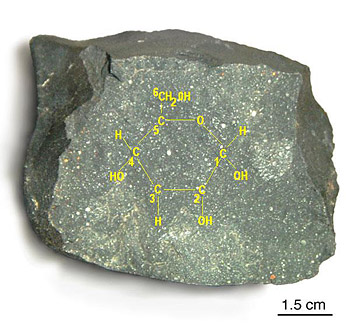

Condrito carbonáceo de Orgueil que apresenta um teor de 6% de matéria orgânica. (Crédito: MNHN, Paris)

Após a queda do meteorito de Orgueil, muitos químicos e mineralogistas decidiram investigar os fragmentos da matéria extraterrestre que assim se lhes deparava. Daubrée, por exemplo, obteve algumas pedras logo a seguir à queda e, depois de se ter certificado bem de que tinha sido eliminada a contaminação do solo, começou a examiná-las com colaboração de Cloez. No primeiro relatório, tornado público no ano da queda, afirmou que havia encontrado carbono no interior do meteorito. Também notou que havia um sal contendo amónio, que se acumulara gradualmente na crusta derretida, devido à emissão de gases do interior da amostra. Segundo Cloez, havia 6,4 por cento de matéria orgânica parecida com o ácido húmico, neste meteorito. Esta observação está absolutamente de acordo com o valor achado por Wiik em 1956. Quatro anos após a queda do Orgueil, Berthelot fez um estudo bastante completo sobre ele e declarou que havia compostos de carbono da fórmula geral CnH2n+2, dando a entender que tinha isolado alguns dos hidrocarbonetos semelhantes aos alcanos normais. Nos anos 60 e 70 do século passado, as pesquisas sobre o Orgueil foram levadas muito longe por alguns investigadores. Alguns chegaram mesmo a “ver” estruturas tipicamente biológicas no Orgueil e noutros condritos carbonáceos: Descreveram-nas como algas e vários tipos de sementes, desenhando meticulosamente as suas complexas formas que não poderiam ser explicadas por processos inorgânicos.

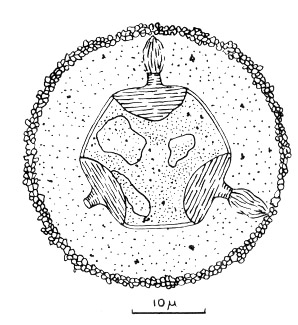

Estrutura desenhada de uma observação microscópica de uma lâmina do meteorito de Orgueil, apresentada como uma possível alga.

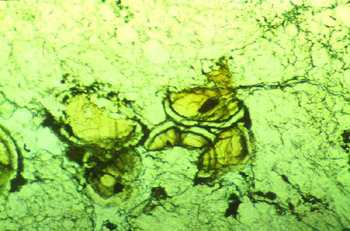

O estudo da matéria orgânica nos condritos carbonáceos foi retomado com novo folgo depois da análise das rochas lunares. Em 28 de Setembro de 1969, por volta das 11 horas, foi visto um clarão atravessar o céu, a sul, perto de Murchison, uma pequena cidade a cerca de 136 quilómetros a norte de Melbourne, na Austrália. A queda foi presenciada por muita gente e muitos foram capazes de fazer um relato fiel do acontecimento. Sobre Murchison, este objecto celeste explodiu e choveram fragmentos. Muita gente ouviu a queda. O barulho durou quase um minuto. Houve um estrondo semelhante a um trovão ou a estampidos sónicos. Logo a seguir à queda do meteorito, testemunhas oculares reuniram-se no local. Alguns contaram que tinham notado algo como o cheiro de piridina ou do metanol, o que era fortemente indicativo da presença de matéria orgânica. O peso total de material colhido era de mais ou menos 82 quilos e está, na sua maior parte, no Australian Museum, no U.S. National Museum, em Washington, e no Field Museum de História Natural, em Chicago.

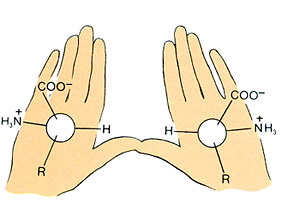

Forma esquerda e direita de aminoácidos encontradas em no meteorito de Murchison e noutros condritos, eliminando o perigo de contaminação terrestre.

O açúcar Glucose uma das centenas de moléculas orgânicas complexas descobertas no meteorito de Murchison.

Algumas descobertas recentes parecem mesmo sugerir que um ligeiro enriquecimento em moléculas levógiras em alguns condritos podem mesmo ser responsáveis pela indução da homoquiralidade (actividade óptica-estrutural das moléculas) da química da vida na Terra primitiva. O que tudo isto parece sugerir é que as sínteses pré-bióticas de matéria orgânica foram frequentes antes de os planetas estarem formados, sendo o seu estudo importante para compreender como a vida se originou na Terra. Por outras palavras, as “moléculas da vida” estavam preparadas antes de o nosso planeta nascer.

O caso ALH 84001

Os astrónomos sempre especularam sobre a possível existência de vida em Marte. (Créditos: JPL/NASA e USGS)

Isso viria a confirmar as muitas especulações de que Marte teve já um ambiente propício ao desenvolvimento de vida, numa altura em que ela apareceu sobre a Terra. Mais importante ainda, seria a primeira confirmação de que a vida era um fenómeno que não se limitava à Terra, uma suposição que muitos fazem mas da qual não temos nenhuma certeza. A confirmar-se a descoberta passaríamos a saber que nas condições certas e num período de tempo relativamente pequeno, a vida parece surgir nas superfícies planetárias, devendo por isso ser abundante no Universo. Seria pela certa uma das grandes descobertas de todos os tempos e em muito modificaria a nossa visão do cosmos em que vivemos. Com o distanciamento considerável, que permite uma análise mais detalhada das divulgações iniciais e depois de o ALH 84001 ter sido a rocha mais estudada de sempre, façamos o ponto da situação das descobertas feitas naquele meteorito.

O ALH 84001 é um meteorito que foi encontrado em 1984 em Allan Hills, na Antárctida, por uma equipa de cientistas da NASA. O seu estudo inicial revelou que a rocha tinha cristalizado a partir de um magma, próximo da superfície de Marte, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Um impacto posterior de um asteróide com o planeta, há 15 milhões de anos, libertou o corpo para o espaço exterior, onde permaneceu até vir a colidir com a Terra, na região do continente antárctico, ficando conservado no gelo durante 13 mil anos.

O meteorito marciano ALH 84001. (Crédito: JSC/NASA)

Glóbulos esféricos de carbonato no meteorito ALH 84001. O diâmetro destas estruturas é pouco inferior a um milímetro. (Crédito: JSC/NASA)

Estranhas formas tubulares interpretadas por alguns como “fósseis” de bactérias marcianas. (Crédito: JSC/NASA)

A grande explosão de Tunguska

Árvores derrubadas na região de Tunguska, quando a região foi visitada pelo mineralogista Kulik em 1927. O derrube das árvores é radial em relação ao centro da explosão celeste de 30 de Junho de 1908. (Crédito: Comissão de Meteoritos da Academia de Ciências da Rússia)

Eis como uma testemunha, sentada a 60 quilómetros do local da explosão, descreveu o evento:

“Estava sentado no alpendre de minha casa, olhando para Norte, quando, de repente, vindo do Noroeste, apareceu um grande relâmpago de luz. Fazia tanto calor que... a camisa ficou quase a arder nas minhas costas. Vi uma enorme bola de fogo que cobria grande parte do céu... Depois, ficou tudo escuro e, ao mesmo tempo, senti uma explosão que me atirou a vários metros de distância do alpendre. Perdi os sentidos.”

Desde que os relatos da grande explosão chegaram a Moscovo, numerosos estudiosos debruçaram-se sobre o assunto e as primeiras hipóteses foram surgindo. A explicação que recebeu maior popularidade era a que de um meteorito, com um peso superior a um milhão de toneladas, havia caído em alguma região da floresta siberiana. Aquela ideia prevaleceu até que, em 1921, o mineralogista soviético Leonid Kulik, acreditando que podia explorar com grande lucro o ferro e outros metais trazidos pelo meteorito, iniciou uma longa pesquisa para identificar com precisão o ponto de queda. Em Fevereiro de 1927, Kulik partiu para a grande e difícil viagem. A primeira parte da viagem foi feita de comboio e o resto de trenó, puxado a cavalo. Apesar de estarem na época mais favorável, Kulik e os seus colaboradores suportaram temperaturas negativas e os perigos da taiga siberiana. Depois de exaustiva caminhada pelas margens do rio Tunguska e do rio Makirta, encontraram um panorama inarrável: uma imensa devastação na floresta, que aumentava à medida que se dirigiam para o norte. Enormes árvores seculares haviam sido derrubadas e uma grande área de árvores mortas mostrava sinais de calcinação de cima para baixo, como se um súbito e instantâneo calor as houvesse queimado. Para espanto de todos não encontraram nenhum sinal de uma cratera meteorítica, como seria de esperar, caso tivesse caído um gigantesco meteorito.

A região central da grande explosão da Sibéria de 1908. (Crédito: Comissão de Meteoritos da Academia de Ciências da Rússia)

Em 1978, o astrónomo checo Lubor Kresak parece ter percebido e interpretado correctamente o enorme enigma. Num artigo publicado no “Boletim do Instituto de Astronomia da Checoslováquia”, Kresak apresentou fortes evidências de que o objecto de Tunguska era um fragmento do cometa Encke, separado dele há milhares de anos. Outros cientistas, como o astrónomo soviético Igor Zotkin e o geofísico norte-americano Thomas Ahrens, afirmam que a hipótese da colisão da Terra com um pedaço de cometa constitui a explicação mais plausível para a misteriosa explosão. Como afirmou um investigador, “apesar de a energia do impacto ter sido semelhante à que formou a cratera meteorítica do Arizona, nenhuma cratera foi formada na zona de Tunguska, o que favorece o impacto de um corpo de baixa densidade, como um cometa”. Os estudos de Kresak permitiram concluir que a direcção do fragmento de Tunguska coincide exactamente com a direcção da corrente de meteoróides Beta Tauridas que ocorre todos os anos em 30 de Junho (ver a parte I deste tema). Sabe-se que praticamente todas as correntes de meteoróides estão ligadas a cometas e algumas delas interceptam a Terra em determinadas alturas do ano, provocando as espectaculares “chuvas de meteoros”. A corrente Beta Tauridas está associada ao cometa Encke e a chuva de meteoros a ela ligada é diurna, só possível de estudar por radar, tendo sido formada no seguimento da destruição do cometa.

Fotografia em falsas cores do cometa Encke feita recentemente. (Crédito: Kitt Peak National Observatory)

Asteróides rasantes

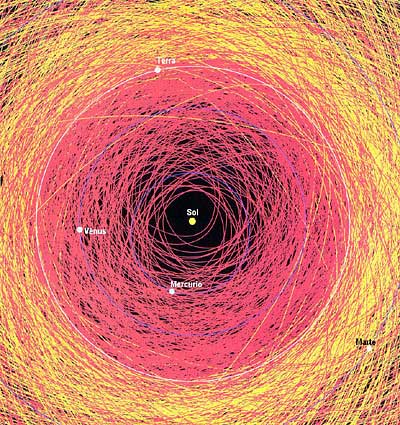

Infelizmente, não é só o cometa Encke que “anda por aí a pregar partidas”. Outros corpos do sistema solar – asteróides e cometas – passam verdadeiras tangentes à Terra, podendo por vezes colidir com o nosso planeta. Conhecidos pela sigla NEOs, de Near Earth Objects, estes asteróides e restos de velhos cometas constituem uma verdadeira ameaça à vida na Terra e por isso se justifica que sejam permanentemente monitorizados por diversos programas de observação astronómica, como o projecto LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research) do Instituto de Tecnologia de Massachussets e integralmente financiado pela Força Aérea norte-americana e pela NASA, o Spacewatch Program e o Jet Propulsion NEO Program, para além de e outros desenvolvidos por alguns Observatórios e centros de pesquisa. A maioria destes asteróides são originários da cintura de asteróides e desviam-se para “órbitas rasantes” por colisões entre si ou perturbações provocadas pelo planeta Júpiter. Dividem-se em três grandes grupos: o grupo de Atenas (que permanece sempre dentro da órbita terrestre), o grupo de Apollo (que cruza a órbita do nosso planeta) e o grupo de Amor (com um periélio um pouco exterior à órbita terrestre, entre 1 e 1,38 UA e que se podem aproximar fortemente da Terra.

População de Near Earth Objects (NEOs) recenseada até 2000 e sobreposta às órbitas planetárias. (Adaptado de Steel, 2000)

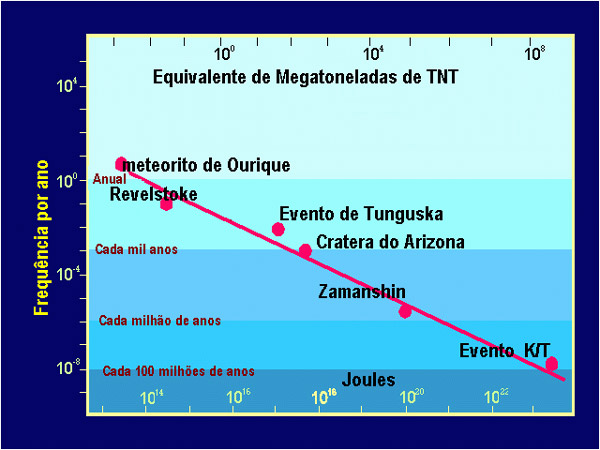

Frequência de impactos sobre a Terra e energia libertada, desde o meteorito de Ourique, com um peso de apenas 30 kg e que acontece no globo mais de uma vez por ano até ao evento catástrófico de há 65 milhões de anos (fronteira geológica do Cretácico com o Terciário – K/T).

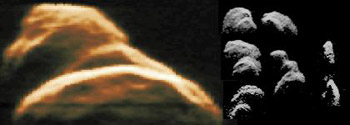

Fotos do asteróide rasante, com forma de amendoim, Toutatis que várias vezes motivou alarme junto dos media mas cuja órbita está perfeitamente conhecida, não oferecendo risco de colisão. (Crédito: JPL/NASA)

Crateras de impacto

A controvérsia sobre a natureza das crateras da Lua é um assunto que pode ser remontado a Galileu Galilei (1564-1642) quando em 1610 apontou um telescópio para o nosso satélite e notou a superfície cravejada de crateras. É curiosa a descrição que traça em “Sidereus Nuncius”, embora esteja longe de apresentar qualquer explicação para as crateras lunares. Curiosamente é Johannes Kepler (1571-1630) no conto de ficção “Somnium”, que descreve uma hipotética viagem à Lua, apenas publicado quatro anos após a sua morte, quem refere que as crateras da Lua eram o resultado do impacto de corpos que ali tinham colidido. Alfred Wegener, com doutoramento em astronomia, e leitor atento de todos os grandes clássicos do assunto, tinha lido “Somnium”, sublinhando e anotando as partes em que Kepler colocava tal hipótese.

É importante referir que Alfred Wegener (1880-1930), universalmente conhecido pelo seu trabalho e proposta da deriva dos continentes, realizou experiências e formulou ideias precisas sobre a origem das crateras da Lua e sobre a importância do impasctismo. Muito antes das suas interpretações e experiências, estudou tudo o que havia sido publicado sobre a Lua, levando a que o geólogo Eugene Shoemaker (1928-1997) considerasse o trabalho de Wegener sobre as crateras lunares como “um exaustivo estudo histórico”.Wegener realizou ainda estudos de campo, após relatos de queda de meteoritos, e visitas a estruturas geomorfológicas que considerou como possíveis crateras de impacto. Numa altura em que existiam ainda dúvidas e muita discussão em torno da sua génese, afirmou que a Meteor Crater, no Arizona, era de facto uma cratera de impacto. Mais importante foi a sua análise crítica às hipóteses existentes, baseada em meticulosas experiências de laboratório, eliminando a “hipótese das bolhas”, a “hipótese de maré” e a “hipótese vulcânica” para a origem das crateras lunares. Efectuou assim experiências laboratoriais à escala, construindo ele próprio um laboratório de geologia experimental. Usou pó de cimento como projéctil e como alvo, obtendo estruturas que se assemelhavam às crateras da Lua, algumas com elevações centrais e raios de ejecta que são bem documentados no seu livro.

A conhecida cratera do Arizona – Meteor Crater – formada há 50 mil anos pela colisão de um meteorito metálico com a Terra. (Crédito: USGS)

Distribuição das principais crateras de impacto sobre a Terra.

O enigma dos tectitos

Os tectitos são corpos vítreos de pequenas dimensões, geralmente arredondados e crivados de pequenas crateras, de cor preta a verde-garrafa ou amarela que se encontram em localidades da Terra, espalhados por largas áreas e em total desconexão com a geologia desses locais. São constituídos por um vidro silicioso e, se bem que pareçam vidro vulcânico (obsidiana), são diferentes das obsidianas terrestres, quer na composição, quer na textura. Aliás, desde há muito que se sabe não haver qualquer relação entre os vulcões terrestres e os tectitos. A primeira referência escrita conhecida sobre tectitos apareceu por volta de 950 d.C. num livro chinês de Liu Sun, que os descreveu como “pedras pretas que possuíam um lustre brilhante muito bonito e produziarn um som característico quando percutidas". Sabe-se, porém, que muitos povos pré-históricos usavam os tectitos como enfeites e amuletos. Alguns povos, não se sabe por que razões, concluíram que os tectitos caíam do céu e atribuíram-lhes poderes mágicos.

Foto de tectitos da corrente das moldavites, associados à cratera de impacto de Ries. (Foto do autor)

Mapa da correntes de tectitos conhecidas, sua idade e associação com as crateras que lhe deram origem, respectivamente: Chesapeake Bay para os tectitos da América do Norte (35 My); Ries para as moldavites (15 My) e Bosumtwi para os tectitos da Costa do Marfim. Para os tectitos da Australásia não é conhecida a sua cratera geradora, sendo a sua idade de apenas 700 mil anos.

O mais interessante de todos estes estudos tem sido a relação que nos últimos tempos vem sendo estabelecida entre os tectitos e alguns episódios mais catastróficos da história do planeta. É possível aos cientistas estabelecer uma ligação entre os tectitos de idades diferentes, que aparecem em zonas também diferentes, e alguns eventos da história geológica, como extinções faunísticas e inversões de polaridade (a mudança dos pólos magnéticos). A título de exemplo, vejamos alguns acontecimentos geológicos associados com a queda de microtectitos (e tectitos) em três zonas que já referimos. Na América do Norte, os microtectitos com 35 milhões de anos, apesar de não estarem associados a uma inversão dos pólos magnéticos, coincidem com uma extinção maciça de várias espécies de radiolários. Aliás, é a partir desta data que se nota uma acentuada descida das temperaturas que vai marcar a transição do Eocénico para o Oligocénico, dois períodos geológicos da Era Cenozóica cuja fronteira parece ser marcada pela ocorrência de um impacto meteórico que deu origem aos tectitos do Texas: a cratera de Cheasapeake Bay. A queda dos tectitos da Costa do Marfim, com 1,2 milhões de anos, está nitidamente associada a uma inversão magnética, conhecida como evento de Jaramilio. Não há uma acentuada mudança biológica, porém foi possível correlacionar com o desaparecimento de algumas espécies de radiolários. Há 700 mil anos, o acontecimento que levou à queda dos tectitos da Austrália e do Sudeste asiático coincide precisamente com a passagem da estratigrafia magnética de Matuyama para Brunhes, a actual. Associado a este episódio houve ainda a extinção de várias espécies de foraminíferos e radiolários.

Com estes três exemplos – a que podemos juntar os tectitos encontrados no final do período Cretácico, há 65 milhões de anos, precisamente quando os dinossauros desapareceram – torna-se difícil duvidar de uma relação, contudo ainda mal esclarecida como veremos a seguir, entre fenómenos de impactismo e alterações súbitas na história da Terra.

Catástrofes na História da Terra

Apesar de todo o conhecimento sobre o sistema solar e da contínua descoberta de crateras de impacto na Terra, os geólogos sempre foram reticentes sobre o efeito do impactismo no nosso próprio planeta. Apesar de o processo estar bem documentado, física e geoquimicamente, pode dizer-se que os geocientistas só recentemente se começaram a aperceber da influência determinante do impactismo na evolução geológica e biológica do nosso planeta, 20 anos depois do artigo do grupo de Berkeley na “Science” sobre a descoberta da camada de irídio na fronteira K/T que marca a passagem dos terrenos do Cretácico para os do Terciário. A descoberta por Walter e Luis Alvarez de uma anomalia de irídio na fina camada de argila que separa as rochas do Cretácico das do Terciário, há 65 My (milhões de anos), em Gubbio, na Itália, e que é coincidente com a extinção dos dinossauros e de 75% da vida da altura, marcou uma das mais polémicas e interessantes discussões das Ciências da Terra. Polémica que só terminou em 1991 com a descoberta da cratera de Chicxulub, no México, com 200 Km de diâmetro e precisamente 65 milhões de anos de idade. Hoje sabe-se que a fronteira K/T é globalmente acompanhada desta anomalia de irídio e outros platinóides, bem como outros traços de uma colisão cósmica: quartzos de choque, microtectitos, esférulas em desvitrificação, espinelas niquelíferas e outras evidências isotópicas apenas compatíveis com a hipótese de uma colisão de um corpo com 10 Km de diâmetro com a Terra no final do Cretácico.

Fina camada de argila enriquecida em irídio que marca a passagem das rochas do Cretácico para as do Terciário e que é acompanhada por uma extinção em massa de fauna e flora há 65 milhões de anos. (Foto do autor)

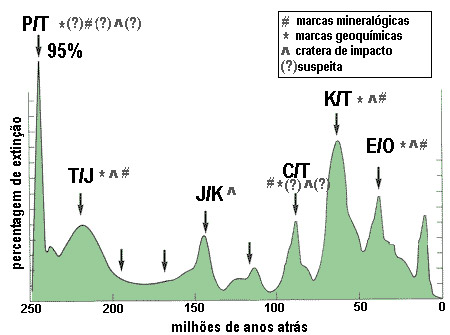

Episódios de algumas extinções maciças ao longo dos últimos 250 milhões de anos, estando muitas delas associadas a marcadores mineralógicos de impacto, assinaturas geoquímicas de impacto e a grandes crateras geológicas. O caso da extinção menor do Cenomaniano-Turniano também parece ser marcada por um evento impactista: a estrutura submarina de Tore, uma possível cratera de impacto com 91 milhões de anos. Esta estrutura, de 120 por 80 km de eixos, foi estudada pelo autor e pelo professor António Ribeiro (FCUL) ao longo de uma missão oceanográfica franco-portuguesa que durou 23 dias.

É curioso referir que o geólogo e historiador de ciência William Glen encontrou um interessante comportamento histórico e sociológico no debate da fronteira K/T, na qual a resistência à hipótese impactista era, como seria de esperar, inversa à familiaridade com os conhecimentos sobre impactismo: os cientistas planetários, astrónomos e físicos que lidam com questões da exploração espacial e do estudo dos meteoritos abraçaram a ideia impactista e apontaram pistas aos geólogos; os paleontólogos, sujeitos ao uniformitarismo e confundidos com o que lhes parecia ser uma hipótese “ad hoc” sobre um fenómeno não existente, foram muito reticentes à ideia. Claro que é importante referir que uma conexão directa entre mega-impactos e mecanismos de extinção em massa está longe de ser clara.

A Terra, a Galáxia e a Vida

Em meados da década de 80 do século passado, alguns paleontólogos definiram uma periodicidade das extinções de fauna e flora ao longo dos últimos 250 milhões de anos. Encontraram que as extinções ocorriam com um período de 26 a 30 milhões de anos. Outros geocientistas encontraram períodos semelhantes para diversos eventos geológicos: um de aproximadamente 30 milhões de anos para variações eustáticas, ciclos tectónicos, distúrbios geomagnéticos e picos de ocorrência de crateras de impacto, grandes erupções vulcânicas (“traps”); e um outro de 250 milhões de anos para as grandes idades glaciares, grandes eventos tectónicos, ciclos climáticos e grandes intervalos de inversão magnética. Embora o assunto esteja longe de ser unânime entre os estudiosos e necessite de muitas confirmações, alguns cientistas não deixaram de referir mecanismos astronómicos periódicos para os grandes eventos da história da Terra.

| Registo Geofísico de Flutuações de Intervalo Pequeno | ||

| Fenómeno | Período (My) | Fonte |

| Variações do Nível-do-Mar e Climáticas | 32 30 | Leggett e tal. (1981) Fisher & Arthur (1977) |

| Ciclos Tectónicos | 30 | Holmes (1927) |

| Extinções em Massa | 32 26-30 | Fisher & Arthur (1977) Raup & Sepkoski (1984) |

| Épocas de distúrbios Geomagnéticos | 32-34 | Negi & Tiwari (1979) |

| Crateras de Impacto | 31+/- 1 28 | Rampino & Stothers (1984) Alvarez e Muller (1984) |

| Registo Geofísico de Flutuações de Longo Intervalo | ||

| Fenómeno | Período (My) | Fonte |

| Idades dos Gelos | ~250 ~200 | Holmes (1927) Steiner & Grillmair (1973) |

| Grandes Eventos Tectónicos | ~200 | Holmes (1927) |

| Ciclos Climáticos | ~300 | Fisher & Arthur (1977) |

| Intervalos Magnéticos Mistos | 285 | Negi & Tiwari (1983) |

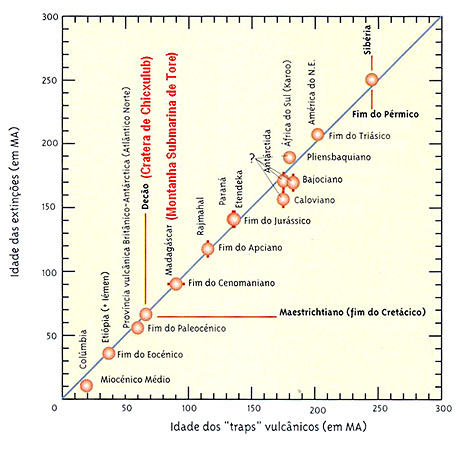

Correlação entre as idades dos grandes “traps” e as principais extinções em massa das espécies nos últimos 250 milhões de anos. Simultaneamente à erupção dos “traps” dão-se mega-impactos: provados no caso de Chicxulub há 65 milhões de anos, Manicouagan e Rochechouart há 210 milhões de anos, Popigai e Chesapeake Bay há 35 milhões de anos; e prováveis no caso de Tore, 300 km a Oeste de Peniche, uma estrutura com 91 milhões de anos. (Adaptado de Courtillot, 1995, Ribeiro, 1998 e Monteiro, 2004)

Curiosamente, o nosso sistema solar possui dois movimentos na galáxia – a Via Láctea – respectivamente: gasta 250 milhões de anos a dar uma volta em torno do eixo galáctico e um movimento oscilatório de saltitação acima e abaixo do plano de simetria imaginário que passa pelo centro da galáxia. Este autêntico movimento pendular do Sol, faz com que o sistema solar passe de 30 em 30 milhões de anos pelo plano médio da galáxia. É possível que ao passar pelo plano médio da galáxia o efeito gravítico da massa aí existente faça com que os cometas da Nuvem de Oort sofram um empurrão e muitos migrem para o sistema solar interior ocorrendo um período de maior número de impactos sobre as superfícies planetárias e consequentemente na Terra. Para alguns estudiosos a periodicidade das extinções maciças é coincidente com o período de 30 milhões de anos de passagem do sistema solar pelo plano médio da galáxia, facto que poderia explicar ainda muitas das periodicidades observadas em diferentes fenómenos terrestres.

Movimento do Sol dentro da Galáxia. O Sol descreve uma órbita completa em torno do núcleo maciço da Via Láctea em 250 milhões de anos. Nessa circum-navegação, o Sol sobe e desce lentamente em relação ao plano galáctico, que atravessa de 30 em 30 milhões de anos. Terá esse período algo que ver com as extinções maciças na Terra e outros eventos geológicos ?

Na verdade, para oito casos conhecidos, as extinções em massa são periódicas e coincidentes com a actividade de superplumas que produziriam volumes gigantescos de basalto (“traps”) em períodos extremamente curtos da história da Terra (menos de um milhão de anos), levando a uma sugestão – especulativa e fascinante – de que os mega-impactos favoreciam o magmatismo e seriam responsáveis por vários aspectos da evolução da Terra. É até possível, como sugerem outros cientistas, que estas interacções resultem de fenómenos com base numa dinâmica não-linear e caos determinista, nos quais diferentes osciladores acabam por produzir períodos semelhantes (o registo dos impactos terrestres, a dinâmica do próprio manto, as perturbações no dínamo e campo magnético terrestre e as pulsações vulcânicas).

Numa forma extrema – mais especulativa e por isso mais fascinante – tem sido sugerido que a própria Tectónica de Placas e as formas superiores de vida que ela permite (como a nossa espécie) seriam mesmo um efeito secundário de mega-impactos à escala do globo. Uma das revoluções das Geociências das últimas décadas e da exploração espacial foi a de nos mostrar que a Terra é com efeito um sistema aberto, em que todas geosferas estão em interacção com o Sistema Solar e a Galáxia. Os efeitos de mega-impactos sobre a superfície do nosso planeta ainda estão longe de uma compreensão satisfatória. A ligação do impactismo, do vulcanismo, da tectónica de placas e da origem e evolução da vida são certamente um desafio para o futuro da Geologia que cada vez estará mais próxima da Astronomia.

Bibliografia:

Na Net:

Os Space Scoops continuam a ser públicados, para consultar todos os disponiveis em Português pode seguir para a

Os Space Scoops continuam a ser públicados, para consultar todos os disponiveis em Português pode seguir para a